Где находятся в клетке белки – Функции белка в клетке: структура белковой молекулы, виды органического вещества

Белки содержание в клетке – Справочник химика 21

Мысль о том, что какой-то вид РНК несет генетическую информацию для биосинтеза белка, была первоначально высказана на основании того, что у эукариот почти вся ДНК сосредоточена в ядре, в то время как синтез белка протекает главным образом в цитоплазме на рибосомах. Следовательно, какая-то макромолекула, отличная от ДНК, должна переносить генетическую информацию от ядра к рибосомам. Логическим кандидатом на эту роль была РНК, поскольку ее обнаружили и в ядре, и в цитоплазме. Было также отмечено, что начало синтеза белка в клетке сопровождается увеличением содержания РНК в цитоплазме и увеличением скорости ее обновления. Эти и другие наблюдения привели Френсиса Крика к предположению (ставшему частью центральной догмы молекулярной генетики), что РНК вьшолняет функцию переноса генетической информации от ДНК к рибосомам, где происходит биосинтез белка. Позже, в 1961 г., Франсуа Жакоб и Жак Моно предложили название матричная РНК для той части клеточной РНК, которая переносит генетическую информацию от ДНК к рибосомам, т. е. к месту, где эти молекулы-переносчики служат матрицами для биосинтеза полипептидных цепей с определенной последовательностью аминокислот.Кроме того, необходимо иметь в виду, что конечный уровень содержания конкретных белков в клетке зависит не только от скорости их биосинтеза, но и от скорости внутриклеточной деградации [52]. Поэтому дифференциальная регуляция стабильности белков является важнейшим механизмом, регулирующим экспрессию генов у любого организма. [c.35]

Больше всего в составе микроорганизмов содержится воды (в среднем до 80—85%). Основная масса воды находится в связанном состоянии с коллоидной частицей. Важнейшей составной частью клетки являются белки. Содержание белка колеблется от 8 до 14%. Углеводов очень мало, главным образом в виде моносахаридов и гликогена. Жиров имеется в среднем 1—4%, но некоторые микроорганизмы накапливают их до 30%- [c.267]

Процесс старения организма проявляется в виде функциональных нарушений молекул, клеток, органов, систем. Изменяются не только химический состав, но и количество многих биологических регуляторов (уменьшается биосинтез белка, содержание в тканях гормонов, витаминов, ферментов, аминокислот, катехоламинов, макроэргических соединений), снижается или извращается обмен веществ, возникают дистрофические процессы в клетках и тканях. Вследствие этого снижается возбудимость и функциональная активность клеток и тканей, а также нервной, эндокринной, иммунной систем. Увеличивается риск возникновения острых болезней, их осложнений и обострения хронических заболеваний. [c.233]

Основную массу цитоплазматических белков, не входящих в состав частиц, состав.пяют молекулы очень большого числа различных ферментов. Общее число ферментных молекул в типичной клетке составляет что-то около миллиарда сюда входит несколько тысяч (возможно, от одной до десяти тысяч) различных видов ферментных молекул, каждый из которых специфически катализирует определенную химическую реакцию. Таким образом, в типичной растительной клетке по грубому расчету может содержаться 10 молекул десяти тысяч различных ферментов — по сто тысяч молекул каждого вида ферментов. Однако на самом деле относительное содержание каждого из ферментов (по сравнению с общим количеством растворимого белка в клетке), как правило, значительно отличается от 0,001 % — величины, рассчитанной исходя из приведенных выше усредненных цифр.

Правда, еще совсем недавно полагали, что бактериальная клетка — это просто-напросто мешок, заполненный ферментами , что она реализует сразу всю информацию и в ней присутствуют все ферменты, гены которых имеются в наличии. Однако сейчас об этом известно больше. Когда в бактериальных клетках определяют количество отдельных ферментов и сравнивают полученные результаты с общим количеством белка, то в некоторых случаях оказывается следующее на долю какого-либо одного ферментного белка приходится от 5 до 8% общего содержания белка в клетке. Следовательно, в таких клетках может содержаться не больше дюжины различных ферментов, тогда как им, безусловно, требуются сотни, если не тысячи ферментов. Конечно, возможно, что на самом деле ферментов в такой клетке больше, около 50, но каждый из них присутствует в очень малом количестве. И все же может ли быть, что все прочие процессы идут нормально, если клетка только на производство одного-единственного фермента начинает затрачивать столько вещества и энергии [c.272]

Все клетки организма имеют идентичный геном и синтезируют от 10 000 до 20 ООО различных белков, однако отличаются между собой наличием специфических для данных клеток белков. Для эритроцитов характерно высокое содержание гемоглобина, для кожи — коллагена, поджелудочной железы — ферментных белков, скелетных мышц — сократительных белков актина и миозина. Концентрация различных белков, а иногда и их спектр, изменяется с возрастом, а также при воздействии внутренних и внешних факторов среды, патологических изменениях обмена веществ. Даже относительно небольшие изменения в спектре синтезируемых белков в клетке способны существенно влиять на ее функции и структуру. Все это свидетельствует о том, что в живых организмах существует контроль белкового синтеза. Механизмы регуляции белкового синтеза играют существенную роль в процессах адаптации организма к мышечной деятельности, так как обеспечивают увеличение или появление новых адаптивных белков в мышцах и других тканях.

Соматотропин влияет на ряд метаболических процессов организма. Он стимулирует рост молодых животных, повышает синтез белков во всех клетках и увеличивает содержание рибонуклеиновой кислоты в клетках. Одновременно снижается количество аминокислот в крови и уровень выделяемого с мочой азота. Механизм действия гормона на синтез белков в клетках недостаточно изучен. При введении гормона роста в организм усиливается мобилизация жира из жировых депо и использование его в энергетическом обмене. Под влиянием соматотропина происходит повышение содержания гликогена в мышцах, он участвует в регуляции водно-солевого обмена. [c.195]

Содержание нуклеиновых кислот в различных клетках и тканях животных и растений оказывается неодинаковым. В тех клетках, где идет активный синтез белков, например в различных железах, в особенности в пищеварительных железах, в быстрорастущих клетках эмбриональных тканей и т. п., всегда содержится большое количество РНК. Одновременно с этим установлено, что нуклеиновые кислоты в этих клетках находятся в состоянии активного обмена, подвергаясь интенсивному распаду и синтезу.

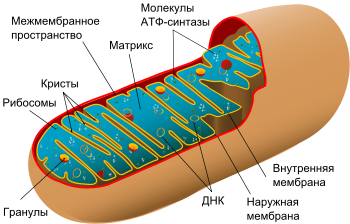

Митохондрия — Википедия

Митохо́ндрия (от греч. μίτος — нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Характерна для большинства эукариотических клеток, как автотрофов (фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, животные). Энергетическая станция клетки; основная функция — окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для генерации электрического потенциала, синтеза АТФ и термогенеза. Эти три процесса осуществляются за счёт движения электронов по электронно-транспортной цепи белков внутренней мембраны. Количество митохондрий в клетках различных организмов существенно отличается

В соответствии с теорией симбиогенеза, митохондрии появились в результате захвата примитивными клетками (прокариотами) бактерий. Клетки, которые не могли сами использовать кислород для генерации энергии, имели серьёзные ограничения в возможностях развития; бактерии же (прогеноты) могли это делать. В процессе развития таких отношений прогеноты передали множество своих генов сформировавшемуся, благодаря повысившейся энергоэффективности, ядру теперь уже эукариот[2]. Вот почему современные митохондрии больше не являются самостоятельными организмами. Хотя их геном кодирует компоненты собственной системы синтеза белка, многие ферменты и белки, необходимые для их функционирования, кодируются ядерными хромосомами, синтезируются в цитоплазме клетки и только потом транспортируются в органеллы.

Впервые митохондрии обнаружены в виде гранул в мышечных клетках в 1850 году. Число митохондрий в клетке непостоянно. Их особенно много в клетках, у которых велика потребность в энергии. По своему строению митохондрии представляют собой органеллы, обычно сферической формы, встречающиеся в эукариотической клетке в количестве от нескольких сотен до 1—2 тысяч и занимающие 10—20% её внутреннего объёма. Сильно варьируются также размеры (от 1 до 70 мкм) и форма митохондрий. В зависимости от того, в каких участках клетки в каждый конкретный момент времени происходит повышенное потребление энергии, митохондрии способны перемещаться по цитоплазме в зоны наибольшего энергопотребления, используя для движения структуры цитоскелета эукариотической клетки. В клетках растений и животных одновременно и примерно в равных количествах существуют три типа митохондриальных органелл: молодые протомитохондрии, зрелые митохондрии и старые постмитохондрии, деградирующие в липофусциновые гранулы [3].

Схема строения митохондрии

Схема строения митохондрииНаружная мембрана[править | править код]

Наружная мембрана митохондрии имеет толщину около 7 нм, не образует впячиваний и складок и замкнута сама на себя. На наружную мембрану приходится около 7% площади поверхности всех мембран клеточных органелл. Основная функция — отграничение митохондрии от цитоплазмы. Наружная мембрана митохондрии состоит из липидов с вкраплениями белков (соотношение 2 : 1). Особую роль играет порин — каналообразующий белок. Он образует в наружной мембране отверстия диаметром 2-3 нм, через которые могут проникать небольшие молекулы и ионы весом до 5 кДа. Крупные молекулы могут проникать сквозь наружную мембрану только посредством активного транспорта с помощью транспортных белков митохондриальных мембран. Для наружной мембраны характерно присутствие ферментов: монооксигеназы, ацил-СоА-синтетазы и фосфолипазы А

Межмембранное пространство[править | править код]

Межмембранное пространство представляет собой пространство между наружной и внутренней мембранами митохондрии. Его размер — 10-20 нм. Так как наружная мембрана митохондрии проницаема для небольших молекул и ионов, их концентрация в периплазматическом пространстве мало отличается от таковой в цитоплазме. Крупным же белкам для транспорта из цитоплазмы в периплазматическое пространство необходимо иметь специфические сигнальные пептиды; поэтому белковые компоненты периплазматического пространства и цитоплазмы различны. Одним из белков, содержащихся не только во внутренней мембране, но и в периплазматическом пространстве, является цитохром c.

Внутренняя мембрана[править | править код]

Внутренняя мембрана состоит в основном из белковых комплексов (соотношение белок/липид — 3:1) и образует многочисленные гребневидные складки — кристы, существенно увеличивающие площадь её поверхности и, например, в клетках печени составляет около трети всех клеточных мембран. Характерной чертой состава внутренней мембраны митохондрий является присутствие в ней кардиолипина — особого фосфолипида, содержащего сразу четыре жирные кислоты и делающего мембрану абсолютно непроницаемой для протонов. Ещё одна особенность внутренней мембраны митохондрий — очень высокое содержание белков (до 70 % по весу), представленных транспортными белками, ферментами дыхательной цепи, а также крупными АТФ-синтетазными комплексами. Внутренняя мембрана митохондрии в отличие от внешней не имеет специальных отверстий для транспорта мелких молекул и ионов; на ней, на стороне, обращённой к матриксу, располагаются особые молекулы АТФ-синтазы, состоящие из головки, ножки и основания. При прохождении через них протонов происходит синтез АТФ. В основании частиц, заполняя собой всю толщу мембраны, располагаются компоненты дыхательной цепи. Наружная и внутренняя мембраны в некоторых местах соприкасаются, там находится специальный белок-рецептор, способствующий транспорту митохондриальных белков, закодированных в ядре, в матрикс митохондрии.

Матрикс[править | править код]

Матрикс — ограниченное внутренней мембраной пространство. В матриксе (розовом веществе) митохондрии находятся ферментные системы окисления пирувата, жирных кислот, а также ферменты цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса). Кроме того, здесь же находится митохондриальная ДНК, РНК и собственный белоксинтезирующий аппарат митохондрии.

Находящаяся в матриксе митохондриальная ДНК представляет собой замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу, в клетках человека имеющую размер 16569 нуклеотидных пар, что приблизительно в 105 раз меньше ДНК, локализованной в ядре. В целом митохондриальная ДНК кодирует 2 рРНК, 22 тРНК и 13 субъединиц ферментов дыхательной цепи, что составляет не более половины обнаруживаемых в ней белков. В частности, под контролем митохондриального генома кодируются семь субъединиц АТФ-синтетазы, три субъединицы цитохромоксидазы и одна субъединица убихинол-цитохром-с-редуктазы. При этом все белки, кроме одного, две рибосомные и шесть транспортных РНК транскрибируются с более тяжёлой (наружной) цепи ДНК, а 14 других тРНК и один белок транскрибируются с более лёгкой (внутренней) цепи.

На этом фоне геном митохондрий растений значительно больше и может достигать 370000 нуклеотидных пар, что примерно в 20 раз больше описанного выше генома митохондрий человека. Количество генов здесь также примерно в 7 раз больше, что сопровождается появлением в митохондриях растений дополнительных путей электронного транспорта, не сопряжённых с синтезом АТФ.

Митохондриальная ДНК реплицируется в интерфазе, что частично синхронизировано с репликацией ДНК в ядре. Во время же клеточного цикла митохондрии делятся надвое путём перетяжки, образование которой начинается с кольцевой бороздки на внутренней митохондриальной мембране. Детальное изучение нуклеотидной последовательности митохондриального генома позволило установить то, что в митохондриях животных и грибов нередки отклонения от универсального генетического кода. Так, в митохондриях человека кодон ATA вместо изолейцина в стандартном коде кодирует аминокислоту метионин, кодоны AGA и AGG, обычно кодирующие аргинин, являются стоп-кодонами, а кодон TGA, в стандартном коде являющийся стоп-кодоном, кодирует аминокислоту метионин. Что касается митохондрий растений, то по-видимому, они используют универсальный генетический код. Другой чертой митохондрий является особенность узнавания кодонов тРНК, заключающаяся в том, что одна подобная молекула способна узнавать не один, но сразу три или четыре кодона. Указанная особенность снижает значимость третьего нуклеотида в кодоне и приводит к тому, что митохондрии требуется меньшее разнообразие типов тРНК. При этом достаточным количеством оказываются всего 22 различных тРНК.

Имея собственный генетический аппарат, митохондрия обладает и собственной белоксинтезирующей системой, особенностью которой в клетках животных и грибов являются очень маленькие рибосомы, характеризуемые коэффициентом седиментации 55S, что даже ниже аналогичного показателя у 70S-рибосом прокариотического типа. При этом две большие рибосомные РНК также имеют меньшие размеры, чем у прокариот, а малая рРНК вообще отсутствует. В митохондриях растений, напротив, рибосомы более сходны с прокариотическими по размерам и строению.

В специализированных (не делящихся) клетках митохондрии обычно не делятся. Обновление пула митохондрий в этом случае происходит путём созревания митохондрий из протомитохондрий, имеющих исходно диаметр 0,1-0,2 микрона. Откуда берутся протомитохондрии неизвестно, но предполагается, что затравкой для них служит ДНК постмитохондрий, высвобождающаяся в цитоплазму. Протомитохондрии обладают высокой скоростью дыхания, но невысоким дыхательным контролем (Векшин Н. Л. и др. 2004—2014).

Количество транслируемых с митохондриальной мРНК белков, формирующих субъединицы крупных ферментных комплексов, ограничено. Значительная часть белков кодируется в ядре и синтезируется на цитоплазматических 80S-рибосомах. В частности, так образуются некоторые белки — переносчики электронов, митохондриальные транслоказы, компоненты транспорта белков в митохондрии, а также факторы, необходимые для транскрипции, трансляции и репликации митохондриальной ДНК. При этом подобные белки на своём N-конце имеют особые сигнальные пептиды, размер которых варьирует от 12 до 80 аминокислотных остатков. Данные участки формируют амфифильные завитки, обеспечивают специфический контакт белков со связывающими доменами митохондриальных распознающих рецепторов, локализованных на наружной мембране. До наружной мембраны митохондрии данные белки транспортируются в частично развёрнутом состоянии в ассоциации с белками-шаперонами (в частности — с hsp70). После переноса через наружную и внутреннюю мембраны в местах их контактов поступающие в митохондрию белки вновь связываются с шаперонами, но уже собственного митохондриального происхождения, которые подхватывают пересекающий мембраны белок, способствуют его втягиванию в митохондрию, а также контролируют процесс правильного сворачивания полипептидной цепи. Большинство шаперонов обладает АТФазной активностью, в результате чего как транспорт белков в митохондрию, так и образование их функционально активных форм являются энергозависимыми процессами.

Функции митохондрий и энергообразование[править | править код]

Одной из основных функций митохондрий является синтез АТФ — универсальной формы химической энергии в любой живой клетке. Как и у прокариот, данная молекула может образовываться двумя путями: в результате субстратного фосфорилирования в жидкой фазе (например, при гликолизе) или в процессе мембранного фосфорилирования, связанного с использованием энергии трансмембранного электрохимического градиента протонов (ионов водорода). Митохондрии реализуют оба эти пути, первый из которых характерен для начальных процессов окисления субстрата и происходит в матриксе, а второй завершает процессы энергообразования и связан с кристами митохондрий. При этом своеобразие митохондрий как энергообразующих органелл эукариотической клетки определяет именно второй путь генерации АТФ, получивший название «хемиосмотического сопряжения». По сути это последовательное превращение химической энергии восстанавливающих эквивалентов НАДН в электрохимический протонный градиент ΔμН+ по обе стороны внутренней мембраны митохондрии, что приводит в действие мембранно-связанную АТФ-синтетазу и завершается образованием макроэргической связи в молекуле АТФ.

В целом весь процесс энергообразования в митохондриях может быть разбит на четыре основные стадии, первые две из которых протекают в матриксе, а две последние — на кристах митохондрий:

- Превращение поступивших из цитоплазмы в митохондрию пирувата и жирных кислот в ацетил-СоА;

- Окисление ацетил-СоА в цикле Кребса, ведущее к образованию НАДН и двух молекул СО2;

- Перенос электронов с НАДН на кислород по дыхательной цепи с образованием Н2О;

- Образование АТФ в результате деятельности мембранного АТФ-синтетазного комплекса.

Ещё в цитоплазме в серии из 10 отдельных ферментативных реакций гликолиза шестиуглеродная молекула глюкозы частично окисляется до двух трёхуглеродных молекул пирувата с образованием двух молекул АТФ. Затем пируват переносится из цитозоля через наружную и внутреннюю мембраны в матрикс, где первоначально декарбоксилируется и превращается в ацетил-СоА. Этот процесс катализируется крупным пируватдегидрогеназным комплексом, имеющим размер, сопоставимый с размером рибосомы, и состоящим из трёх ферментов, пяти коферментов и двух регуляторных белков. Точно так же жирные кислоты, полученные при расщеплении нерастворимых триглицеридов в цитоплазме, переносятся в митохондриальный матрикс в виде ацил-СоА-производных и подвергаются бета-окислению с образованием ацетил-СоА.

На следующем этапе, также протекающем в матриксе митохондрии, ацетил-СоА полностью окисляется в цикле Кребса. В его работе задействованы четыре отдельных фермента, за каждый цикл обеспечивающие распад ацетил-СоА на два атома углерода, в виде СО2. Этот процесс обеспечивает образование одной молекулы ГТФ, а также НАДН — высокоэнергетического промежуточного соединения, которое легко отдаёт электроны в цепь переноса электронов на кристах митохондрий.

Дальнейшие процессы энергообразования в митохондрии происходят на её кристах и связаны с переносом электронов от НАДН к кислороду. В соответствии с тем, что потребление кислорода в качестве окислителя обычно называют «внутриклеточным дыханием», электронно-транспортную цепь ферментов, осуществляющих последовательный перенос электронов от НАДН к кислороду, часто называют «дыхательной цепью». При этом трансформация энергии окисления осуществляется ферментами, расположенными на кристах митохондрий и осуществляющими векторный (направленный по отношению к сторонам мембраны) перенос протонов водорода из матрикса митохондрии в межмембранное пространство. В этом состоит принципиальное отличие работы оксидоредуктаз дыхательной цепи от функционирования ферментов, катализирующих реакции в гомогенном (изотропном) растворе, где вопрос о направлении реакции в пространстве не имеет смысла.

Весь процесс переноса электрона по дыхательной цепи может быть разбит на три стадии, каждая из которых катализируется отдельным трансмембранным липопротеидным комплексом (I, III и IV), встроенным в мембрану кристы митохондрии. В состав каждого из названных комплексов входят следующие компоненты:

- Большой олигомерный фермент, катализирующий перенос электронов;

- Небелковые органические (простетические) группы, принимающие и высвобождающие электроны;

- Белки, обеспечивающие движение электронов.

Каждый из этих комплексов осуществляет перенос электронов от донора к акцептору по градиенту редокс-потенциала через ряд последовательно функционирующих переносчиков. В качестве последних в дыхательной цепи митохондрий функционируют мигрирующие в плоскости мембраны жирорастворимые молекулы убихинона, а также небольшие (молекулярная масса 13 кДа) водорастворимые белки, содержащие ковалентно связанный гем и называемые «цитохромами с». При этом три из пяти компонентов, составляющих дыхательную цепь, работают так, что перенос электронов сопровождается переносом протонов через мембрану крист митохондрий в направлении из матрикса в межмембранное пространство.

Дыхательная цепь начинается с комплекса I (НАДН-убихинон-оксидоредуктаза), состоящего как минимум из 26 полипептидных цепей и имеющего молекулярную массу около 850 кДа. Функциональная активность этого комплекса определяется тем, что он содержит в своём составе более 20 атомов железа, упакованных в ячейки из атомов серы, а также флавин (флавинмононуклеотид — производное витамина рибофлавина). Комплекс I катализирует окисление НАДН, отщепляя от него два электрона, которые после «путешествия» по окислительно-восстановительным компонентам комплекса I попадают на молекулу-переносчик, в качестве которой выступает убихинон (Q). Последний способен ступенчато восстанавливаться, принимая на себя по два электрона и протона и, таким образом, превращаясь в восстановленную форму — убихинол (QH2).

Энергетический потенциал (запас энергии) в молекуле убихинола существенно ниже, чем в молекуле НАДН, а разница в подобной энергии временно запасается в виде электрохимического протонного градиента. Последний возникает в результате того, что перенос электронов по простетическим группам комплекса I, ведущий к снижению энергетического потенциала электронов, сопровождается трансмембранным переносом двух протонов из матрикса в межмембранное пространство митохондрии.

Восстановленный убихинол мигрирует в плоскости мембраны, где достигает второго фермента дыхательной цепи — комплекса III (цитохром bc1). Последний представляет собой димер с молекулярной массой более 300 кДа, сформированный из восьми полипептидных цепей и содержащий атомы железа как в виде железосерных центров, так и в виде комплексов с гемами b(I), b(II) и c1 — сложными гетероциклическими молекулами с четырьмя атомами азота, расположенными по углам металлосвязывающего квадрата. Комплекс III катализирует реакцию окисления двух убихинолов до убихинонов, восстанавливая две молекулы цитохрома c (гемсодержащий переносчик, находящегося в межмембранном пространстве). Отщепляющиеся при этом от убихинолов четыре протона освобождаются в межмембранное пространство, продолжая формирование электрохимического градиента.

Последняя стадия катализируется комплексом IV (цитохром c-оксидаза) с молекулярной массой около 200 кДа, состоящим из 10-13 полипептидных цепей и, помимо двух различных гемов, включающим также несколько атомов меди, прочно связанных с белками. При этом электроны, отбираемые у восстановленного цитохрома c, пройдя по атомам железа и меди в составе комплекса IV, попадают на связанный в активном центре этого фермента кислород, что приводит к образованию воды.

Таким образом, суммарная реакция, катализируемая ферментами дыхательной цепи, состоит в окислении НАДН кислородом с образованием воды. По сути этот процесс заключается в ступенчатом переносе электронов между атомами металлов, присутствующих в простетических группах белковых комплексов дыхательной цепи, где каждый последующий комплекс обладает более высоким сродством к электрону, чем предыдущий. При этом сами электроны передаются по цепи до тех пор, пока не соединятся с молекулярным кислородом, обладающим наибольшим сродством к электронам. Освобождаемая же при этом энергия запасается в виде электрохимического (протонного) градиента по обе стороны внутренней мембраны митохондрий. При этом считается, что в процессе транспорта по дыхательной цепи пары электронов перекачивается от трёх до шести протонов.

Завершающим этапом функционирования митохондрии является генерация АТФ, осуществляемая встроенным во внутреннюю мембрану специальным макромолекулярным комплексом с молекулярной массой 500 кДа. Этот комплекс, называемый АТФ-синтазой, как раз и катализирует синтез АТФ путём конверсии энергии трансмембранного электрохимического градиента протонов водорода в энергию макроэргической связи молекулы АТФ.

АТФ-синтаза[править | править код]

В структурно-функциональном плане АТФ-синтаза состоит из двух крупных фрагментов, обозначаемых символами F1 и F0. Первый из них (фактор сопряжения F1) обращён в сторону матрикса митохондрии и заметно выступает из мембраны в виде сферического образования высотой 8 нм и шириной 10 нм. Он состоит из девяти субъединиц, представленных пятью типами белков. Полипептидные цепи трёх субъединиц α и стольких же субъединиц β уложены в похожие по строению белковые глобулы, которые вместе образуют гексамер (αβ)3, имеющий вид слегка приплюснутого шара. Подобно плотно уложенным долькам апельсина, последовательно расположенные субъединицы α и β образуют структуру, характеризующуюся осью симметрии третьего порядка с углом поворота 120°. В центре этого гексамера находится субъединица γ, которая образована двумя протяжёнными полипептидными цепями и напоминает слегка деформированный изогнутый стержень длиной около 9 нм. При этом нижняя часть субъединицы γ выступает из шара на 3 нм в сторону мембранного комплекса F0. Также внутри гексамера находится минорная субъединица ε, связанная с γ. Последняя (девятая) субъединица обозначается символом δ и расположена на внешней стороне F1.

Мембранная часть АТФ-синтазы, называемая фактором сопряжения F0, представляет собой гидрофобный белковый комплекс, пронизывающий мембрану насквозь и имеющий внутри себя два полуканала для прохождения протонов водорода. Всего в состав комплекса F0 входит одна белковая субъединица типа а, две копии субъединицы b, а также от 9 до 12 копий мелкой субъединицы c. Субъединица а (молекулярная масса 20 кДа) полностью погружена в мембрану, где образует шесть пересекающих её α-спиральных участков. Субъединица b (молекулярная масса 30 кДа) содержит лишь один сравнительно короткий погружённый в мембрану α-спиральный участок, а остальная её часть заметно выступает из мембраны в сторону F1 и закрепляется за расположенную на её поверхности субъединицу δ. Каждая из 9-12 копий субъединицы c (молекулярная масса 6-11 кДа) представляет собой сравнительно небольшой белок из двух гидрофобных α-спиралей, соединённых друг с другом короткой гидрофильной петлёй, ориентированной в сторону F1, а все вместе образуют единый ансамбль, имеющий форму погружённого в мембрану цилиндра. Выступающая из комплекса F1 в сторону F0 субъединица γ как раз и погружена внутрь этого цилиндра и достаточно прочно зацеплена за него.

Таким образом, в молекуле АТФ-синтазы можно выделить две группы белковых субъединиц, которые могут быть уподоблены двум деталям мотора: ротору и статору. «Статор» неподвижен относительно мембраны и включает в себя шарообразный гексамер (αβ)3, находящуюся на его поверхности и субъединицу δ, а также субъединицы a и b мембранного комплекса F0. Подвижный относительно этой конструкции «ротор» состоит из субъединиц γ и ε, которые, заметно выступая из комплекса (αβ)3, соединяются с погружённым в мембрану кольцом из субъединиц c.

Способность синтезировать АТФ — свойство единого комплекса F0F1, сопряжённого с переносом протонов водорода через F0 к F1, в последнем из которых как раз и расположены каталитические центры, осуществляющие преобразование АДФ и фосфата в молекулу АТФ. Движущей же силой для работы АТФ-синтазы является протонный потенциал, создаваемый на внутренней мембране митохондрий в результате работы цепи электронного транспорта.

Сила, приводящая в движение «ротор» АТФ-синтазы, возникает при достижении разности потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны > 220 мВ и обеспечивается потоком протонов, протекающих через специальный канал в F0, расположенный на границе между субъединицами a и c. При этом путь переноса протонов включает в себя следующие структурные элементы:

- Два расположенных несоосно «полуканала», первый из которых обеспечивает поступление протонов из межмембранного пространства к существенно важным функциональным группам F0, а другой обеспечивает их выход в матрикс митохондрии;

- Кольцо из субъединиц c, каждая из которых в своей центральной части содержит протонируемую карбоксильную группу, способную присоединять H+ из межмембранного пространства и отдавать их через соответствующие протонные каналы. В результате периодических смещений субъединиц с, обусловленных потоком протонов через протонный канал происходит поворот субъединицы γ, погружённой в кольцо из субъединиц с.

Таким образом, каталитическая активность АТФ-синтазы непосредственно связана с вращением её «ротора», при котором поворот субъединицы γ вызывает одновременное изменение конформации всех трёх каталитических субъединиц β, что в конечном счёте и обеспечивает работу фермента. При этом в случае образования АТФ «ротор» крутится по часовой стрелке со скоростью четыре оборота в секунду, а само подобное вращение происходит дискретными скачками по 120°, каждый из которых сопровождается образованием одной молекулы АТФ.

Непосредственная функция синтеза АТФ локализована на β-субъединицах сопрягающего комплекса F1. При этом самым первым актом в цепи событий, приводящих к образованию АТФ, является связывание АДФ и фосфата с активным центром свободной β-субъединицы, находящейся в состоянии 1. За счёт энергии внешнего источника (тока протонов) в комплексе F1 происходят конформационные изменения, в результате которых АДФ и фосфат становятся прочно связанными с каталитическим центром (состояние 2), где становится возможным образование ковалентной связи между ними, ведущей к образованию АТФ. На данной стадии АТФ-синтазы ферменту практически не требуется энергии, которая будет необходима на следующем этапе для освобождения прочно связанной молекулы АТФ из ферментативного центра. Поэтому следующий этап работы фермента заключается в том, чтобы в результате энергозависимого структурного изменения комплекса F1 каталитическая β-субъединица, содержащая прочно связанную молекулу АТФ, перешла в состояние 3, в котором связь АТФ с каталитическим центром ослаблена. В результате этого молекула АТФ покидает фермент, а β-субъединица возвращается в исходное состояние 1, благодаря чему обеспечивается цикличность работы фермента.

Работа АТФ-синтазы связана с механическими движениями её отдельных частей, что позволило отнести этот процесс к особому типу явлений, названных «вращательным катализом». Подобно тому, как электрический ток в обмотке электродвигателя приводит в движение ротор относительно статора, направленный перенос протонов через АТФ-синтазу вызывает вращение отдельных субъединиц фактора сопряжения F1 относительно других субъединиц ферментного комплекса, в результате чего это уникальное энергообразующее устройство совершает химическую работу — синтезирует молекулы АТФ. В дальнейшем АТФ поступает в цитоплазму клетки, где расходуется на самые разнообразные энергозависимые процессы. Подобный перенос осуществляется специальным встроенным в мембрану митохондрий ферментом АТФ/АДФ-транслоказой, который обменивает вновь синтезированную АТФ на цитоплазматическую АДФ, что гарантирует сохранность фонда адениловых нуклеотидов внутри митохондрий.

ДНК митохондрий наследуются почти исключительно по материнской линии. Каждая митохондрия имеет несколько участков нуклеотидов в ДНК, идентичных во всех митохондриях (то есть в клетке много копий митохондриальных ДНК), что очень важно для митохондрий, неспособных восстанавливать ДНК от повреждений (наблюдается высокая частота мутаций). Мутации в митохондриальной ДНК являются причиной целого ряда наследственных заболеваний человека.

Митохондрия была открыта в середине XIX века. В конце XX века стало известно, что, выпуская сигнальные молекулы, митохондрии активируют смерть клетки[4].

- М. Б. Беркинблит, С. М. Глаголев, В. А. Фуралев. Общая биология. — М.: МИРОС, 1999.

- Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология. — М.: МИР, 2006.

- Э. Уиллет. Генетика без тайн. — М.: ЭКСМО, 2008.

- Д. Г. Дерябин. Функциональная морфология клетки. — М.: КДУ, 2005.

- Белякович А.Г. Изучение митохондрий и бактерий с помощью соли тетразолия п-НТФ. — Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1990.

- Н. Л. Векшин. Флуоресцентная спектроскопия биополимеров. Пущино, Фотон, 2009.

Клетка — Википедия

Кле́тка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению. Организм, состоящий из одной клетки, называется одноклеточным (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, называется цитологией. Также принято говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

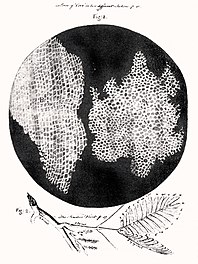

Срез пробкового дерева из книги Роберта Гука «Микрография», 1635—1703 Первое наблюдение за клетками, с использованием раннего микроскопа[1]. Это привело к развитию теории клеток.

Срез пробкового дерева из книги Роберта Гука «Микрография», 1635—1703 Первое наблюдение за клетками, с использованием раннего микроскопа[1]. Это привело к развитию теории клеток.Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный открытием закона Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в ульях медоносных пчёл, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»).

В 1675 году итальянский врач Марчелло Мальпиги подтвердил клеточное строение растений, а в 1681 году — английский ботаник Неемия Грю. О клетке стали говорить как о «пузырьке, наполненном питательным соком». В 1674 году голландский мастер Антоний ван Левенгук с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды «зверьков» — движущиеся живые организмы (инфузории, амёбы, бактерии). Также Левенгук впервые наблюдал животные клетки — эритроциты и сперматозоиды. Таким образом, к началу XVIII века учёные знали, что под большим увеличением растения имеют ячеистое строение, и видели некоторые организмы, которые позже получили название одноклеточных. В 1802—1808 годах французский исследователь Шарль-Франсуа Мирбель установил, что растения состоят из тканей, образованных клетками. Ж. Б. Ламарк в 1809 году распространил идею Мирбеля о клеточном строении и на животные организмы. В 1825 году чешский учёный Я. Пуркине открыл ядро яйцеклетки птиц, а в 1839 ввёл термин «протоплазма». В 1831 году английский ботаник Р. Броун впервые описал ядро растительной клетки, а в 1833 году установил, что ядро является обязательным органоидом клетки растения. С тех пор главным в организации клеток считается не оболочка, а содержимое.

Клеточная теория[править | править код]

Клеточная теория строения организмов была сформирована в 1839 году немецкими учёными, зоологом Теодором Шванном и ботаником М. Шлейденом, и включала в себя три положения. В 1858 году Рудольф Вирхов дополнил её ещё одним положением, однако в его идеях присутствовал ряд ошибок: так, он предполагал, что клетки слабо связаны друг с другом и существуют каждая «сама по себе». Лишь позднее удалось доказать целостность клеточной системы.

В 1878 году русским учёным И. Д. Чистяковым открыт митоз в растительных клетках; в 1878 году В. Флемминг и П. И. Перемежко обнаруживают митоз у животных. В 1882 году В. Флемминг наблюдает мейоз у животных клеток, а в 1888 году Э. Страсбургер — у растительных.

Клеточная теория является одной из основополагающих идей современной биологии, она стала неопровержимым доказательством единства всего живого и фундаментом для развития таких дисциплин, как эмбриология, гистология и физиология. На сегодняшний день теория содержит такие утверждения:

- Клетка — элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов. Вне клетки нет жизни.

- Клетка — целостная система, содержащая большое количество связанных друг с другом элементов — органелл.

- Клетки различных организмов похожи (гомологичны) по строению и основным свойствам и имеют общее происхождение.

- Увеличение количества клеток происходит путём их деления, после репликации их ДНК: клетка — от клетки.

- Многоклеточный организм — система из большого количества клеток, объединённых в системы тканей и органов, связанных между собой гуморальной и нервной регуляциями.

- Клетки многоклеточных организмов обладают одинаковым полным фондом генетического материала этого организма, всеми возможными потенциями для проявления этого материала, — но отличаются по уровню экспрессии (работы) отдельных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — дифференцировке[2].

Количество и формулировки отдельных положений современной клеточной теории в разных источниках могут отличаться.

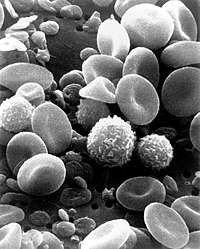

Впервые клетки удалось увидеть только после создания оптических (световых) микроскопов. С того времени микроскопия остается одним из важнейших методов исследования клеток. Световая микроскопия, несмотря на небольшое разрешение, позволяла наблюдать за живыми клетками. В XX веке была изобретена электронная микроскопия, которая позволила изучить ультраструктуру клеток.

Для изучения функций клеток и их частей используют разнообразные биохимические методы — как препаративные, например фракционирование методом дифференциального центрифугирования, так и аналитические. Для экспериментальных и практических целей используют методы . Все упомянутые методические подходы могут использоваться в сочетании с методами культуры клеток.

Оптическая микроскопия[править | править код]

В оптическом микроскопе увеличение объекта достигается благодаря серии линз, через которые проходит свет. Максимальное увеличение составляет более 1000 раз. Также важной характеристикой является разрешение — расстояние между двумя точками, которые ещё распознаются отдельно. Разрешение характеризует чёткость изображения. Эта величина ограничивается длиной световой волны, и даже при использовании самого коротковолнового света — ультрафиолетового — можно достичь разрешения только около 200 нм; такое разрешение было получено ещё в конце XIX века. Малейшие структуры, которые можно наблюдать под оптическим микроскопом, это митохондрии и бактерии. Их линейный размер составляет примерно 500 нм. Однако объекты размером меньше 200 нм видны в световом микроскопе, если они сами излучают свет. Эта особенность используется в флуоресцентной микроскопии, когда клеточные структуры или отдельные белки связываются со специальными флуоресцентными белками или антителами с флуоресцентными метками. На качество изображения, полученного с помощью оптического микроскопа, влияет также контрастность — её можно увеличить, используя различные методы окраски клеток. Для изучения живых клеток используют фазово-контрастную, дифференциальную интерференционно-контрастную и темнопольную микроскопию. Конфокальные микроскопы позволяют улучшить качество флуоресцентных изображений[3][4].

Изображения, полученные с помощью оптической микроскопииЭлектронная микроскопия[править | править код]

В 30-х годах XX века был сконструирован электронный микроскоп, в котором вместо света через объект пропускается пучок электронов. Теоретический предел разрешения для современных электронных микроскопов составляет около 0,002 нм, однако из практических причин для биологических объектов достигается разрешение только около 2 нм. С помощью электронного микроскопа можно изучать ультраструктуру клеток. Различают два основных типа электронной микроскопии: сканирующую и трансмиссионную. Сканирующая (растровая) электронная микроскопия (РЭМ) используется для изучения поверхности объекта. Образцы зачастую покрывают тонкой плёнкой золота. РЭМ позволяет получать объёмные изображения. Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия (ПЭМ) — используется для изучения внутреннего строения клетки. Пучок электронов пропускается через объект, предварительно обработанный тяжёлыми металлами, которые накапливаются в определённых структурах, увеличивая их электронную плотность. Электроны рассеиваются на участках клетки с большей электронной плотностью, в результате чего на изображениях эти области выглядят темнее[3][4].

Фракционирование клеток[править | править код]

Для установления функций отдельных компонентов клетки важно выделить их в чистом виде, чаще всего это делается с помощью метода дифференциального центрифугирования. Разработаны методики, позволяющие получить чистые фракции любых клеточных органелл. Получение фракций начинается с разрушения плазмалеммы и образования клеток. Гомогенат последовательно центрифугируется при различных скоростях, на первом этапе можно получить четыре фракции: (1) ядер и крупных обломков клеток, (2) митохондрий, пластид, лизосом и пероксисом, (3) — пузырьков аппарата Гольджи и эндоплазматического ретикулума, (4) рибосом, в останутся белки и более мелкие молекулы. Дальнейшее дифференциальное центрифугирование каждой из смешанных фракций позволяет получить чистые препараты органелл, к которым можно применять разнообразные биохимические и микроскопические методы[2].

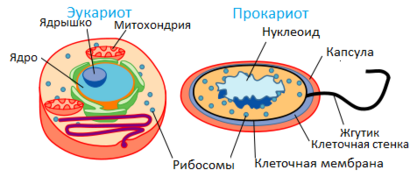

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

- прокариоты (доядерные) — более простые по строению, возникли в процессе эволюции раньше;

- эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органеллы и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждая из органелл клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

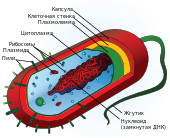

Прокариотическая клетка[править | править код]

Прокариоты (от др.-греч. πρό — ‘перед’, ‘до’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

Эукариотическая клетка[править | править код]

Эукариоты (эвкариоты, от др.-греч. εὖ ‘хорошо’, ‘полностью’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства (кроме динофлагеллят) комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот есть система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды.

Фимбрии кишечной палочки, которые позволяют ей прикрепляться к субстрату (ОМ)

Фимбрии кишечной палочки, которые позволяют ей прикрепляться к субстрату (ОМ)

Клетки двух основных групп прокариот — бактерий и архей — похожи по структуре, характерными их признаками являются отсутствие ядра и мембранных органелл.

Основными компонентами прокариотической клетки являются:

- Клеточная стенка, которая окружает клетку извне, защищает её, придаёт устойчивую форму, предотвращающую от осмотического разрушения. У бактерий клеточная стенка состоит из пептидогликана (муреина), построенного из длинных полисахаридных цепей, соединённых между собой короткими пептидными перемычками. По строению клеточной стенки различают две группы бактерий:

- Клеточная стенка архей не содержит муреина, а построена в основном из разнообразных белков и полисахаридов[4].

- Капсула — имеющаяся у некоторых бактерий слизистая оболочка, расположенная снаружи от клеточной стенки. Состоит в основном из разнообразных белков, углеводов и уроновых кислот. Капсулы защищают клетки от высыхания, могут помогать бактериям в колониях удерживаться вместе, а индивидуальным бактериям — прикрепляться к различным субстратам. Кроме этого, капсулы предоставляют клетке дополнительную защиту: например, капсулированные штаммы пневмококков свободно размножаются в организме и вызывают воспаление лёгких, тогда как некапсулированные быстро уничтожаются иммунной системой и являются абсолютно безвредными[5].

- Пили или ворсинки — тонкие волоскоподобные выросты, что присутствуют на поверхности бактериальных клеток. Существуют различные типы пилей, из которых наиболее распространёнными являются:

- Жгутики — органеллы движения некоторых бактерий. Бактериальный жгутик построен значительно проще эукариотического, и он в 10 раз тоньше, не покрыт плазматической мембраной и состоит из одинаковых молекул белков, которые образуют цилиндр. В мембране жгутик закреплён при помощи базального тела[4].

- Плазматическая и внутренние мембраны. Общий принцип устройства клеточных мембран не отличается от эукариот, однако в химическом составе мембраны есть немало различий, в частности, в мембранах прокариот отсутствуют молекулы холестерина и некоторых липидов, присущих мембранам эукариот. Большинство прокариотических клеток (в отличие от эукариотических) не имеют внутренних мембран, которые разделяют цитоплазму на отдельные компартменты. Только у некоторых фотосинтетических и аэробных бактерий плазмалемма образует вгибание внутрь клетки, что выполняет соответствующие метаболические функции[4].

- Нуклеоид — не ограниченный мембранами участок цитоплазмы, в котором расположена кольцевая молекула ДНК — «бактериальная хромосома», где хранится весь генетический материал клетки[4].

- Плазмиды — небольшие дополнительные кольцевые молекулы ДНК, несущие обычно всего несколько генов. Плазмиды, в отличие от бактериальной хромосомы, не являются обязательным компонентом клетки. Обычно они придают бактерии определённые полезные для неё свойства, такие как устойчивость к антибиотикам, способность усваивать из среды определённые энергетические субстраты, способность инициировать половой процесс и т. д.[4][5]

- Рибосомы прокариот, как и у всех других живых организмов, отвечают за осуществление процесса трансляции (одного из этапов биосинтеза белка). Однако бактериальные рибосомы несколько меньше, чем эукариотические (коэффициенты седиментации 70S и 80S соответственно), и имеют другой состав белков и РНК. Из-за этого бактерии, в отличие от эукариот, чувствительны к таким антибиотикам, как эритромицин и тетрациклин, которые избирательно действуют на 70S-рибосомы[5].

- Эндоспоры — окружённые плотной оболочкой структуры, содержащие ДНК бактерии и обеспечивающее выживание в неблагоприятных условиях. К образованию эндоспор способны лишь некоторые виды прокариот, например представители родов Clostridium (C. tetani — возбудитель столбняка, C. botulinum — возбудитель ботулизма, C. perfringens — возбудитель газовой гангрены и т. п.) и Bacillus (в частности B. anthracis — возбудитель сибирской язвы). Для образования эндоспоры клетка реплицирует свою ДНК и окружает копию плотной оболочкой, из созданной структуры удаляется избыток воды, и в ней замедляется метаболизм[4]. Споры бактерий могут выдерживать довольно жёсткие условия среды, такие как длительное высушивание, кипячение, коротковолновое облучение и др.[5]

Схематическое изображение животной клетки (подписи составных частей — ссылки на статьи про них).

Схематическое изображение животной клетки (подписи составных частей — ссылки на статьи про них).Поверхностный комплекс животной клетки[править | править код]

Состоит из гликокаликса, плазмалеммы и расположенного под ней кортикального слоя цитоплазмы. Плазматическая мембрана называется также плазмалеммой, наружной клеточной мембраной, цитолеммой и т. д. Её толщина — около 10 нанометров. Обеспечивает разграничение клетки и внешней среды, а также пропускание внутрь и наружу некоторых веществ.

На сохранение целостности своей мембраны клетка не тратит энергии: молекулы удерживаются по тому же принципу, по которому удерживаются вместе молекулы жира — гидрофобным частям молекул термодинамически выгоднее располагаться в непосредственной близости друг к другу. Гликокаликс представляет собой «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов, гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

Плазматическая мембрана животных клеток в основном состоит из фосфолипидов и липопротеидов со вкрапленными в неё молекулами белков, в частности, поверхностных антигенов и рецепторов.

В кортикальном (прилегающем к плазматической мембране) слое цитоплазмы находятся специфические элементы цитоскелета — упорядоченные определённым образом актиновые микрофиламенты. Основной и самой важной функцией кортикального слоя (кортекса) являются псевдоподиальные реакции: выбрасывание, прикрепление и сокращение псевдоподий. При этом микрофиламенты перестраиваются, удлиняются или укорачиваются. От структуры цитоскелета кортикального слоя зависит также форма клетки (например, наличие микроворсинок).

Структура цитоплазмы[править | править код]

Жидкую составляющую цитоплазмы также называют цитозолем. Под световым микроскопом казалось, что клетка заполнена чем-то вроде жидкой плазмы или золя, в котором «плавают» ядро и другие органеллы. На самом деле это не так. Внутреннее пространство эукариотической клетки строго упорядочено. Передвижение органоидов координируется при помощи специализированных транспортных систем, так называемых микротрубочек, служащих внутриклеточными «дорогами», и специальных белков динеинов и кинезинов, играющих роль «двигателей». Отдельные белковые молекулы также не диффундируют свободно по всему внутриклеточному пространству, а направляются в необходимые компартменты при помощи специальных сигналов на их поверхности, узнаваемых транспортными системами клетки.

Рибосомы[править | править код]

Рибосомы — органоиды, необходимые клетке для синтеза белка. Их размер составляет примерно 20—30 нм. В клетке их насчитывается несколько миллионов. Рибосомы образованы из двух субъединиц: большой и малой, состоящих из четырёх молекул РНК и нескольких молекул белков. У эукариотических клеток рибосомы встречаются не только в цитоплазме, но и в митохондриях и хлоропластах. Рибосомы формируются в области ядрышек, а затем через ядерные поры выходят в цитоплазму.

Эндоплазматический ретикулум[править | править код]

В эукариотической клетке существует система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубочек, мешочков и плоских цистерн разных размеров), которая называется эндоплазматическим ретикулумом (или эндоплазматическая сеть, ЭПР или ЭПС). Ту часть ЭПР, к мембранам которого прикреплены рибосомы, относят к гранулярному (или шероховатому) эндоплазматическому ретикулуму, на его мембранах происходит синтез белков. Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к агранулярному (или гладкому) ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПС не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Аппарат Гольджи[править | править код]

Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. Аппарат Гольджи асимметричен — цистерны, располагающиеся ближе к ядру клетки (цис-Гольджи) содержат наименее зрелые белки, к этим цистернам непрерывно присоединяются мембранные пузырьки — везикулы, отпочковывающиеся от эндоплазматического ретикулума. По-видимому, при помощи таких же пузырьков происходит дальнейшее перемещение созревающих белков от одной цистерны к другой. В конце концов от противоположного конца органеллы (транс-Гольджи) отпочковываются пузырьки, содержащие полностью зрелые белки.

Ядро[править | править код]

Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма. В ядре происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные участки), после чего выходят в цитоплазму. Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками.

Компартмент для ядра — кариотека — образован за счёт расширения и слияния друг с другом цистерн эндоплазматической сети таким образом, что у ядра образовались двойные стенки за счёт окружающих его узких компартментов ядерной оболочки. Полость ядерной оболочки называется люменом или перинуклеарным пространством. Внутренняя поверхность ядерной оболочки подстилается ядерной ламиной, жесткой белковой структурой, образованной белками-ламинами, к которой прикреплены нити хромосомной ДНК. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой.

Лизосомы[править | править код]

Лизосома — небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной и имеющее вид пузырька. В ней находятся литические ферменты, способные расщепить практически любые природные органические соединения. Основная функция — автолиз — то есть расщепление отдельных органоидов, участков цитоплазмы клетки.

Цитоскелет[править | править код]

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты. Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав органоидов движения — ресничек и жгутиков, характерных для некоторых клеток (например, инфузорий, сперматозоидов), из микротрубочек строится митотическое веретено деления. Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки, псевдоподиальных реакций. Роль промежуточных филаментов, по-видимому, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли[править | править код]

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у растений центриолей нет, за исключением низших водорослей). Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована девятью наборами микротрубочек. Количество микротрубочек в наборе может колебаться для разных организмов от 1 до 3.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район, в котором группируются минус-концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению. Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Центриоли, по-видимому, гомологичны базальным телам жгутиков и ресничек.

Митохондрии[править | править код]

Митохондрии — особые органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ — универсального носителя энергии. Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт энзиматических систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки – кристы, на которых размещаются ферменты, ускоряющие реакции окисления жиров и углеводов. В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл. В ДНК митохондрий закодированы совсем не все митохондриальные белки, большая часть генов митохондриальных белков находятся в ядерном геноме, а соответствующие им продукты синтезируются в цитоплазме, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов. Самое большое число митохондриальных генов (97) из изученных организмов имеет простейшее Reclinomonas americana.

Сравнение прокариотической и эукариотической клеток[править | править код]

Наиболее важным отличием эукариот от прокариот долгое время считалось наличие оформленного ядра и мембранных органоидов. Однако к 1970—1980-м гг. стало ясно, что это лишь следствие более глубинных различий в организации цитоскелета. Некоторое время считалось, что цитоскелет свойственен только эукариотам, но в середине 1990-х гг. белки, гомологичные основным белкам цитоскелета эукариот, были обнаружены и у бактерий.

Сравнение прокариотической и эукариотической клеток

Сравнение прокариотической и эукариотической клетокИменно наличие специфическим образом устроенного цитоскелета позволяет эукариотам создать систему подвижных внутренних мембранных органоидов. Кроме того, цитоскелет позволяет осуществлять эндо- и экзоцитоз (как предполагается, именно благодаря эндоцитозу в эукариотных клетках появились внутриклеточные симбионты, в том числе митохондрии и пластиды). Другая важнейшая функция цитоскелета эукариот — обеспечение деления ядра (митоз и мейоз) и тела (цитотомия) эукариотной клетки (деление прокариотических клеток организовано проще). Различия в строении цитоскелета объясняют и другие отличия про- и эукариот — например, постоянство и простоту форм прокариотических клеток и значительное разнообразие формы и способность к её изменению у эукариотических, а также относительно большие размеры последних. Так, размеры прокариотических клеток составляют в среднем 0,5—5 мкм, размеры эукариотических — в среднем от 10 до 50 мкм. Кроме того, только среди эукариот попадаются поистине гигантские клетки, такие как массивные яйцеклетки акул или страусов (в птичьем яйце весь желток — это одна огромная яйцеклетка), нейроны крупных млекопитающих, отростки которых, укреплённые цитоскелетом, могут достигать десятков сантиметров в длину.

| Сравнительная характеристика клеток эукариот и прокариот[5] | ||

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Размеры клеток | Средний диаметр 0,5—10 мкм | Средний диаметр 10—100 мкм |

Организация генетического материала | ||

| Форма, количество и расположение молекул ДНК | Обычно имеется одна кольцевая молекула ДНК, размещённая в цитоплазме | Обычно есть несколько линейных молекул ДНК — хромосом, локализованных в ядре |

| Компактизация ДНК | У бактерий ДНК компактизируется без участия гистонов[6]. У архей ДНК ассоциирована с белками-гистонами[7] | Имеется хроматин: ДНК компактизируется в комплексе с белками-гистонами[6]. |

| Организация генома | У бактерий экономный геном: отсутствуют интроны и большие некодирующие участки[8]. Гены объединены в опероны[6]. У архей имеются интронные участки особой структуры[9]. | Большей частью геном не экономный: имеется экзон-интронная организация генов, большие участки некодирующей ДНК[8]. Гены не объединены в опероны[6]. |

Деление | ||

| Тип деления | Простое бинарное деление | Мейоз или митоз |

| Образование веретена деления | Веретено деления не образуется | Веретено деления образуется |

Органеллы | ||

| Тип рибосом | 70S-рибосомы | 80S-рибосомы |

| Наличие мембранных органелл | Окружённые мембранами органеллы отсутствуют, иногда плазмалемма образует выпячивание внутрь клетки | Имеется большое количество одномембранных и двумембранных органелл |

| Тип жгутика | Жгутик простой, не содержит микротрубочки, не окружён мембраной, диаметр около 20 нм | Жгутики состоят из микротрубочек, расположенных по принципу «9+2», окружены плазматической мембраной, диаметр около 200 нм |

Анаплазия[править | править код]

Разрушение клеточной структуры (например, при злокачественных опухолях) носит название

3. Строение клетки. Клеточные органоиды

Ядрышко представляет собой плотное округлое тело внутри ядра. Обычно в ядре клетки бывает от одного до семи ядрышек. Они хорошо видны между делениями клетки, а во время деления — разрушаются.Функция ядрышек — синтез РНК и белков, из которых формируются особые органоиды — рибосомы.

Рибосомы участвуют в биосинтезе белка. В цитоплазме рибосомы чаще всего расположены на шероховатой эндоплазматической сети. Реже они свободно взвешены в цитоплазме клетки.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) участвует в синтезе белков клетки и транспортировке веществ внутри клетки.

Значительная часть синтезируемых клеткой веществ (белков, жиров, углеводов) не расходуется сразу, а по каналам ЭПС поступает для хранения в особые полости, уложенные своеобразными стопками, «цистернами», и отграниченные от цитоплазмы мембраной. Эти полости получили название аппарат (комплекс) Гольджи. Чаще всего цистерны аппарата Гольджи расположены вблизи от ядра клетки.

Аппарат Гольджи принимает участие в преобразовании белков клетки и синтезирует лизосомы — пищеварительные органеллы клетки.

Лизосомы представляют собой пищеварительные ферменты, «упаковываются» в мембранные пузырьки, отпочковываются и разносятся по цитоплазме.

В комплексе Гольджи также накапливаются вещества, которые клетка синтезирует для нужд всего организма и которые выводятся из клетки наружу.

Митохондрии — энергетические органоиды клеток. Они преобразуют питательные вещества в энергию (АТФ), участвуют в дыхании клетки.

Митохондрии покрыты двумя мембранами: наружная мембрана гладкая, а внутренняя имеет многочисленные складки и выступы — кристы.

В мембрану крист встроены ферменты, синтезирующие за счёт энергии питательных веществ, поглощённых клеткой, молекулы аденозинтрифосфата (АТФ).

АТФ — это универсальный источник энергии для всех процессов, происходящих в клетке.

Количество митохондрий в клетках различных живых существ и тканей неодинаково.

Например, в сперматозоидах может быть всего одна митохондрия. Зато в клетках тканей, где велики энергетические затраты (в клетках летательных мышц у птиц, в клетках печени), этих органоидов бывает до нескольких тысяч.

Митохондрии имеют собственную ДНК и могут самостоятельно размножаться (перед делением клетки число митохондрий в ней возрастает так, чтобы их хватило на две клетки).

Митохондрии содержатся во всех эукариотических клетках, а вот в прокариотических клетках их нет. Этот факт, а также наличие в митохондриях ДНК позволило учёным выдвинуть гипотезу о том, что предки митохондрий когда-то были свободноживущими существами, напоминающими бактерии. Со временем они поселились в клетках других организмов, возможно, паразитируя в них. А затем за многие миллионы лет превратились в важнейшие органоиды, без которых ни одна эукариотическая клетка не может существовать.

Плазматическая мембрана

Белки, их строение и роль в клетке.

Белки, их строение и роль в клетке.

Белки — основная структурная единица клеток. Это полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В состав белков входит 20 типов аминокислот. В каждой из аминокислот содержится аминогруппа (-NH), карбоксильная группа (-СООН) и радикал (R). Строение радикалов отличается у различных аминокислот. Соединение аминокислот в молекуле белка происходит благодаря образованию пептидной связи: аминогруппа одной аминокислоты соединяется с карбоксильной группой другой аминокислоты.

Соединение, состоящее из нескольких аминокислот, называют пептидом. Выделяют первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры белков. Первичная структура белка определяется последовательностью аминокислот в полипептидной цепи. Именно порядок чередования аминокислот в данной белковой молекуле определяет её особые физико-химические и биологические свойства.

Вторичная структура представляет собой белковую нить, закрученную в виде спирали. Между карбоксильными группами на одном витке спирали и аминогруппами на другом витке возникают водородные связи, которые слабее ковалентных, но при их большом числе обеспечивают образование прочной структуры.

Третичная структура — это клубок, или глобула, в который свертывается спираль. Он образуется в результате взаимодействия различных остатков аминокислот. Для каждого белка характерна своя форма.

Некоторые белки имеют четвертичную структуру. Она характерна для сложных белков. Несколько глобул объединены вместе и удерживаются вместе благодаря ионным, водородным и другим нековалентным связям. Например, белок гемоглобин — состоит из четырех глобул, каждая из которых соединена с железосодержащим гемом.

Под влиянием внешних факторов (изменение температуры, солевого состава среды, pH, под действием радиации и т.п. факторов) слабые химические связи, поддерживающие молекулу белка (вторичную, третичную, четвертичную структуры), разрываются, изменяются структура и свойства белка. Этот процесс называется денатурацией.

Роль белков:

- Строительная функция. Белки входят в состав клеточных структур, являются структурными компонентами биологических мембран и многих внутриклеточных органоидов, главным компонентом опорных структур организма.

- Ферментативная функция. Многие белки служат биокатализаторами, ускоряют протекание различных химических реакций в организме.

- Регуляторная функция. Часть гормонов — белки. Они участвуют в регуляции активности клетки и организма. Например, инсулин регулирует обмен глюкозы.

- Защитная функция. Антитела, образуемые лимфоцитами, нейтрализуют чужеродных для организма возбудите лей заболеваний. Белки, участвующие в процессе свертывания крови (фибриноген и тромбин), предохраняют организм от кровопотери.

- Транспортная функция. Белки могут присоединять к себе различные молекулы и ионы и переносить их из одной части организма к другой. Например, гемоглобин переносит кислород и углекислый газ.

- Энергетическая функция. Белки могут служить источ ником энергии для клетки. При недостатке в организме yглеводов или жиров окисляются молекулы аминокислот. При расщеплении 1 г белков высвобождается 17,6 кДж энергии.

Белки, их строение и роль в клетке.

3.6 (72.61%) 111 votesНа этой странице искали :

- роль белков в клетке

- Белки и их роль в клетке

- строение и роль белков в клетке

- роль белков в клетке доклат

- белки их строение и роль в клетке